安総ブログ

祝!弓道部女子団体、全国大会出場決定!

6月28日(土)に、ぐんま武道館弓道場で行われた第18回県高校弓道遠的大会において、女子団体が優勝し、2年連続の全国大会出場を決めました。

桐商と同点で迎えたサドンデスの優勝決定1本競射では、3人全員が的中させ、見事優勝を決めました。

全国大会は8月23日、24日に福岡県久留米市で行われます。応援よろしくお願いします。

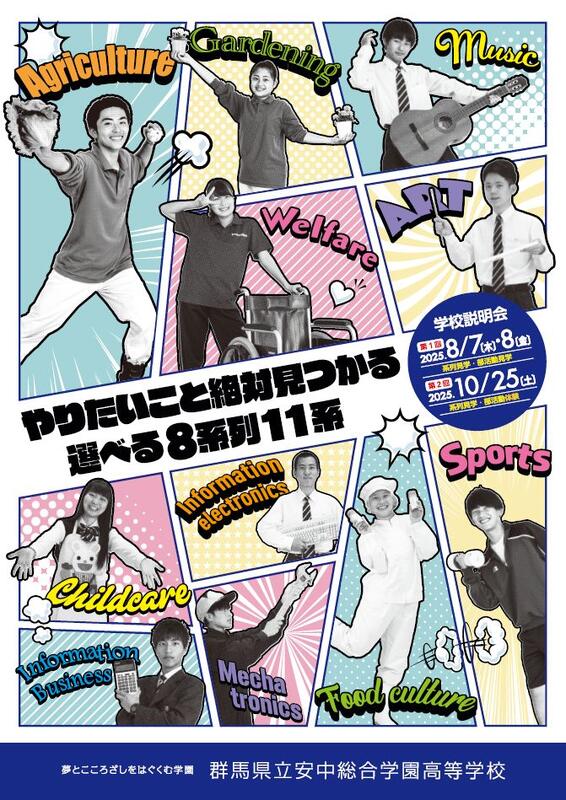

令和7年度第1回体験入学について

生物資源系列水田班が東横野小5年生と田植え交流を行いました

5月28日水曜日、安中市立東横野小学校5年生29名と田植え交流を行いました。

直接会うのは籾まき交流以来なので、一ヶ月ぶりでしたが、高校生の名前を覚えてきてくれて、すぐに打ち解けることができました。

田植え交流がスムーズに行えるように事前学習動画を作成し、小学生に見てもらいました。

また、事前アンケートで小学生の疑問を集め、田植えに関する〇×クイズを作成しました。

手植えだけでなく、水田アート作成や田植機運転など内容の濃い交流となりました。

高校総体ダンス部優勝

コンテスト部門の結果が発表されると、優勝した安中総合の「Vivacer(ヴィヴァーチャー)」のメンバーは歓声を上げて喜びを爆発させた。「優勝だけを目指してきた。今日の出来は120点」と酒井つかさ主将は笑顔で振り返った。

第60回群馬県高校総合体育大会は9日、県内各地で21競技が行われ、レスリング男子は大泉が12連覇中だった館林を破って初の栄冠に輝いた。バドミントン女子団体は高崎商大付が初優勝、男子団体は新島学園が2連覇した。空手道団体形は男女とも高崎商が制した。柔道女子団体は常磐が4連覇。ダンスは安中総合が一昨年に競技化されてから3年連続の優勝となった。

生徒総会・壮行会が行われました。

5月7日(水)生徒総会が行われ、生徒会行事や決算・会計監査報告、予算案等について、生徒会本部役員を中心に全生徒が承認しました。また、群馬県高校総体の壮行会が行われ、出場選手たちが決意や目標を述べました。

生物資源系列水田班が東横野小5年生と籾まき交流をしました。

4月23日水曜日、安中市立東横野小学校5年生と稲の籾まき体験交流を行いました。

東横野小とは20年以上交流を行っており、小学5年生と1年間かけてお米の栽培(たねまき~収穫、試食会)に取り組みます。

まず、良い種籾を選別する「塩水選」を小学生にも体験してもらいました。グループ活動では、卵が浮くか・沈むかをみんなで予想し楽しく実験をすることができました。小学生の反応がとても良く、私達も楽しく活動を行うことができました。籾まきは、みんな高校生のお手本を見て、上手に籾まきができていて、楽しんでもらえたので良かったです。

(文章:水田班3年 櫻井)

高校ダンス部の日本一が決定!「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2025 FINAL 」

関東予選を優勝で全国の切符を掴み、日本一に挑戦してきました。

結果は入賞ならず。しかし、また、夏に向けて頑張りましょう。

FODプレミアム

https://fod.fujitv.co.jp で大会を見ることができます。

株式会社アノマリー(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:カリスマカンタロー)は、2025年4月19日(土)に日本最大の高校ダンス部フェス「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2025 FINAL(マイナビハイスクール ダンス コンペティション)」を両国国技館にて開催いたしました。

「楽しみ、繋がる」ことをテーマに全国の高校生が集結。4つのステージで、高校生だけでなくOBOG・コーチなど様々なダンサーが参加しました。メインのマイナビステージは全国から各部門23チームが日本一の座をかけ熱き戦いを繰り広げました。

安総ファームデー(春)を実施しました。

4月19日土曜日に行われたファームデー春は、500人を超えるお客様にご来場頂きました。ありがとうございました。

来月5月21~23日(14~16時)にはバラ園開放があります。バラ苗や農産物販売もありますので、ぜひお越しください。

生物資源系列水田班が社会福祉法人みどの福祉会との共同活動でおにぎりランチ会を開催しました。

4月14日月曜日に高崎市新町にあるみどの福祉会のキッチンカフェをお借りし、おにぎりランチ会を開くことができました。この日のために練習を重ね・・・ましたが、当日3升のお米を炊飯すると、上手く炊けず・・・トラブル発生!!!なんとか時間内に2回目の炊飯がおわり、60個のおにぎりをにぎることができました。おにぎり以外にも生徒が栽培したホウレンソウの味噌汁やサトイモの芋がらの煮付けを作り、意外にも芋がらの煮付けが「懐かしい」と大好評でした。

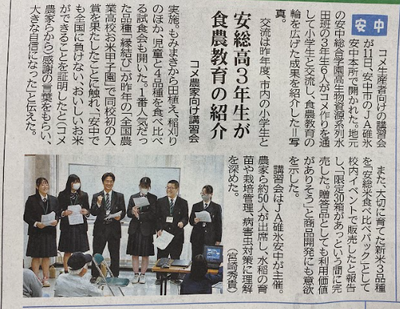

自分たちが栽培したお米をその場でおにぎりにし、食べてもらって感想をいただくという、とても貴重な経験をさせて頂きました。4月15日(火)の上毛新聞にも記事が掲載されています。

生物資源系列水田班がJA水稲栽培講習会に参加しました。

4月11日(金)、JA碓氷安中水稲栽培講習会に参加し、水田班の活動発表をしました。地域の農家さんにも安総水田班の活動を知っていただき、感想やアドバイスをいただくことができました。4月13日(日)の上毛新聞にも掲載して頂きました。